'영도' 다리

이젠 명물이 된 육중한 쇠다리…그 속엔 영욕의 근·현대사 알알이

| |

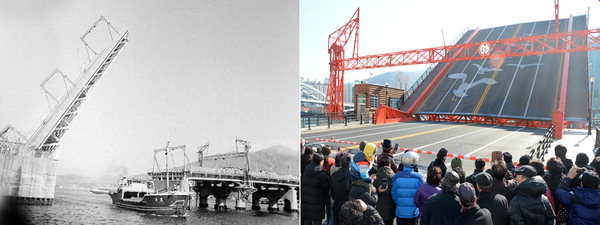

| 1962년 당시 영도대교 도개 장면. 들어 올린 다리 밑으로 배가 지나가고 있다(왼쪽). 복원된 영도대교 도개 장면을 구경하는 시민들. |

2013년 11월 27일,

우여곡절 끝에 복원된 영도대교가 공개되었다.

영도대교의 철거와 복원을 둘러싸고 많은 잡음이 있었지만,

영도대교가 다시 기지개를 켜고 벌떡 일어날 때 그동안의 갖은 고민과 시름은 다 잊히는 듯했다.

영도다리라는 이름으로 친숙한 영도대교는 1934년 국내 최초로 바다에 세워진 해상 가교,

즉 연육교(連陸橋)이자 다리의 상판을 움직여 여닫는 국내 최초 유일의 도개교(跳開橋)이다.

국내 최초, 유일이라는 타이틀도 물론 의미가 있지만,

영도대교 개통은 그 일대에 거주하던 사람들의 삶에 커다란 변화를 일으킨 일종의 '사건'과 같았다.

■ "하자마 땅값이 올라간다"

영도대교가 만들어지기 전까지 영도 사람들은 뭍으로 나갈 때 고깃배나 거룻배를 이용할 수밖에 없었다.

나중에 정기항로 객선이 생겨 뭍으로 드나드는 데 다소 편리해지기는 했지만, 비바람이 불어 닥치고

파도가 크게 출렁이는 날이면 뱃길이 묶여 속절없이 기다려야 하는 경우가 허다했다.

이렇게 자연이나 기후의 영향을 고스란히 받으며 생활하던 영도 사람들에게

영도대교는 획기적인 교통수단으로 등장했다.

나룻배를 기다리는 수고로움 없이 제 발로 자유롭게 이동할 수 있어 시간을 마음대로 운용할 수 있었고,

배삯도 치를 필요가 없었기에 경제적으로도 여유가 생겼다.

튼튼한 철근콘크리트로 만들어진 다리는 거센 비바람이나 파도를 거뜬하게 이겨내고 있었기 때문에,

섬사람들은 영도대교를 자신들의 든든한 버팀목처럼 여기기도 했다.

영도대교가 사람들의 일상에 얼마나 빨리 침투했는지는 도개 시간을 비교해 보면 잘 알 수 있다.

1934년 11월 23일 개통 당시에는 오전에 3차례 20분씩, 오후에 4차례 20분씩

다리를 열어 배가 지날 수 있게 했다.

그러나 6개월 후인 1935년 6월 25일부터는 오전에 3차례 15분씩, 오후에 4차례 15분씩

다리를 열어 배가 지나다니게 했다.

이는 영도대교 개통 이후 6개월 사이에 뱃길을 이용하는 사람보다 다리 길을 이용하는 사람이 증가했다는 것을

말한다.

도개 시간이 5분씩 줄어든 것이 대수냐 하겠지만, 전체 도개 시간으로 보면 4분의 1에 해당하는 시간이

줄어든 셈이고 이는 뱃길 손님도 그만큼 줄었다는 이야기이기도 하다.

영도대교 건설 계획이 논의될 무렵, 해운업계나 도선업계가 다리 건설을 격렬하게 반대하였던 것은

어쩌면 당연한 일이었는지도 모른다.

직선으로 곧게 뻗은 영도대교는 물리적으로 섬과 육지를 연결할 뿐만 아니라 심리적인 거리를 좁히기도 했다.

육지와 연결된 섬은 바다로 둘러싸인 고립된 땅이 아니라 다리로 이어진 육지의 일부,

즉 육지의 연장인 것 같은 기분이 들게 했다.

영도대교 개통 이후 영도의 토지 부가가치가 두세 배 높아진 것도 우연이 아닌 것이다.

이렇게 영도의 사정이 나아지자 크게 기뻐했던 한 사람이 있었다.

바로 부산의 거부 하자마 후사타로(迫間房太郞)라는 인물이다.

하자마는 개항 직후인 1880년에 무역상회의 지배인으로 부산에 왔다가 김해와 창원 일대의 경남 땅은 물론이고 전남과 전북의 땅까지 소유하고 있던 땅 부자였다.

특히 부산과 경남에서는 그의 땅을 부쳐 먹지 않는 사람이 없고,

그의 땅을 밟지 않고 지나갈 수 있는 곳은 없다고 할 정도로 그 위세가 대단하였다.

하자마는 영도의 땅도 소유하고 있었는데, 부산 사람들은 영도대교가 들릴 때마다

"하자마 땅값이 올라간다"며 비아냥대기도 했다.

■ 도개 순간에 세간의 시선 쏠려

하루에 수차례 다리의 일부가 하늘로 솟구치는 영도대교는 세간의 큰 주목을 받았다.

사이렌 소리가 요란하게 울리면 육중한 쇠다리의 한쪽이 끄덕끄덕 올라가고,

거의 직각에 가까운 기울기에 다다를 때 다리는 멈추어 선다.

이 같은 모습은 그 어디에서도 보기 힘든, 말 그대로 장관이었다.

어쩌면 영도대교의 핵심은 '도개 순간'에 있었는지도 몰랐다.

개통식 당일에는 양쪽 다릿목에 6만 명의 인파가 운집하여 이를 지켜보았고,

부산우편국에서는 11월 23일부터 25일까지 3일 동안 '부산도진교 준공기념'이라는 소인을 모든 우편물에 찍어 영도대교 개통을 축하했다.

소인에는 영도대교가 도개하여 다리가 하늘로 치솟아 있는 장면이 포착되어 있었다.

사실 영도대교는 처음부터 도개교로 건설될 계획은 아니었다.

아니, 해운업계와 도선업계의 거센 반발로 다리 가설 자체가 성사되기 힘든 상황에 놓이기도 했고,

일부에서는 해저 터널로 연결하자는 의견이 제기되기도 했다.

고민을 거듭한 끝에 묘안으로 교각 사이의 상판 하나를 전동기로 들어올리는 도개교 방식이 제안되었지만,

이 같은 설계를 현실적인 대안으로 받아들이는 사람은 거의 없었다.

도개교 방식을 제안한 설계자가 부산부 의회로 불리어 나가 모형으로 설명하고 의원들을 설득시키면서

영도대교는 가까스로 도개교 공법에 따라 착공되었고 또 완성되기에 이르렀다.

■ 흔적 없이 사라진 희생자 위령탑

약 3년 정도 걸린 영도대교 건설공사에는 많은 일꾼이 동원되었다.

특히 이 공사는 빈민구제 토목사업의 일환으로 진행되었던 측면이 있어,

일거리를 찾는 노동자와 막일꾼이 공사 현장에 대거 몰려들었다.

당시 이들이 받은 하루 품삯은 55전이었다.

그 무렵 쌀 1되 15전, 고무신 한 켤레 35전 정도였다는 점을 고려하면, 품삯은 한 식구가 빠듯하게

하루를 연명할 수 있는 돈이었다고 볼 수 있다.

인부들 가운데는 공사장에 나섰다가 뜻하지 않은 변을 당하는 이도 적지 않았다.

착공 이후 불과 4개월 만에 사상자가 23명에 이르는 등 몸을 다치거나 목숨을 잃는 불상사가 끊임없이 이어졌다. 건설 현장에서 희생되었던 노동자들의 위령탑이 영선고개 한 쪽에 있었지만, 지금은 흔적조차 남아 있지 않다.

# 우리에게 영도대교는

- 일제 토목기술 자랑 상징물

- 6·25땐 피란민 애환의 장소

- 지금은 지역 대표 관광코스

- 다중적 기억으로 자리매김

| |

1934년 다리가 완성된 이후 영도대교는

부산 관광에서 결코 빠질 수 없는 대표 관광코스로 자리매김했다.

거대한 다리 일부가 하늘로 열리는 영도대교는 '근대 과학미를 자랑'하는

건조물로서, 일본이 '동아의 대현관, 세계 교통의 요충'

'남단의 근대도시 항구 부산'에서 이룩한 쾌거로 선전되었다.

영도대교 준공 이후 1936년에 완성된 부산부청(釜山府廳) 또한

'동양 제일의 위용인 도진교(영도대교)와 나란히 대부산을 표징(表徵) 하는 부산 제일의 백아관(白亞館)'으로 이야기되었다.

이처럼 식민지시기에 만들어진 영도대교와 부산부청은

일본의 근대 기술과 이성을 상징적으로 보여주며 근대적 경관을 형성하고 있었다.

열리는 다리, 하늘로 치솟는 다리로 부산의 명물이 된 영도대교는 한국전쟁 때 헤어진 가족을 찾는 사람들로

북새통을 이루었다.

피란길에 오른 사람들은 만약 헤어지게 되면 영도다리에서 만나자고 약속했고, 실제로 가족을 잃어버린 이들은 다리 주변을 배회하며 가족을 찾거나, 답답한 마음에 다리 아래 점집 문을 두드리기도 했다.

이들의 기막히고 절절한 사연은 시나 소설, 노래로 읊어졌다.

흥남부두에서 헤어진 누이동생을 애타게 찾는 한 사나이의 노래 '굳세어라 금순아'는 그 대표적인 가요다.

피란민 가운데는 생활고에 지쳐 영도대교에서 투신자살을 기도하는 사람도 있었다.

이 때문에 당시 영도대교에는 '잠깐만'이라는 팻말이 붙을 정도였고,

부산수상경찰서(지금의 영도경찰서)에서는 인명구조반을 편성하여 투신하는 이들을 구조하기도 했다.

오늘날 남포동에서 영도 쪽으로 다리를 건너면 두 개의 기념비를 만날 수 있다.

오른쪽에는 가수 현인의 동상과 '굳세어라 금순아' 노래비(사진)가 있고, 왼쪽에는

도개식 영도대교 기념비가 자리하고 있는데, 이들 기념비는 피란 시절의 애환과 식민지

토목기술이 영도대교에 묘하게 중첩되어 있음을 느끼게 한다.

영도대교가 그저 볼거리, 구경거리로만 머무를 수 없는 이유는 바로 여기에 있다.

조정민 부산대학교 한국민족문화연구소 HK조교수

※공동기획: 로컬리티의인문학연구단

'부산 이바구' 카테고리의 다른 글

| [부산 오디세이] 낯섦이 매력이 되는 날, '당신도 마! 부산갈매기' (0) | 2015.09.02 |

|---|---|

| [부산 매력 공간]'켜켜이 쌓인 애환', 이야기가 되다 (0) | 2015.08.13 |

| [이야기 공작소]부산진 '野史野談'- '하야리아'를 기억하다 (0) | 2015.08.08 |

| [부산 도심 여행]가덕도 '외양포' 마을 (0) | 2015.08.04 |

| 역설의 공간Ⅱ[현대사와 부산의 장소성]'베트남 파병'과 부산의 두 기억 (0) | 2015.08.01 |